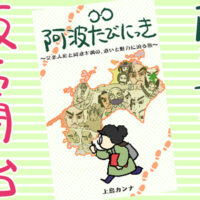

三年前、2022年1月に徳島に行きまして、文楽人形及び阿波木偶について人形師・甘利洋一郎氏に取材しまして、帰ってnoteにて全10話を2年かけて発信しまして、完結したら電子書籍化したいとその頃から思っていたものの完結して1年3ヶ月経ちまして、ようやく目途が立ちましたこんばんは。

かつて週刊連載していたとは思えないほど遅筆のカンナです。はいはい加齢加齢。

noteのたびにっき回は今年初めあたりに非公開とさせていただいておりますが、まー筆が止まっておりました。

甘利氏にはだいぶ前に原稿をご確認いただき、何か所か根本的な説明不足があったり構造の勘違いがあったりと、その修正作業に手間取りましたというかすみません逃げてました。

机の前にこの2年弱ずーっと修正メモがあり、去年の夏くらいにようやく向き合い調べ上げ、仕事が落ち着いた年明けから電子書籍について調べたり登録したりと少しずつ進めておりました。

とりあえず修正作業が終わったので、これからAmazon用にリサイズしたり諸々登録して、整い次第販売しようと思っておりますー

データを振り返ると2022年当時はコロナ禍もまだ佳境で、感染者増大で取材行けるかどうかもドキドキやったんやなあと、時の流れに想いを馳せますな!

今回私の背中を押してくれたのが宮尾しげを著『文楽人形図譜 手と足』(昭和11年発行)という本で、文楽人形の手と足のみに特化した超ニッチ&限定50部の激レア本でした。

こちら実物はやはり近畿の図書館に所蔵されているようですが、なんと国立国会図書館のデジタルコレクションに利用登録すると自宅のパソコンで読めます。なんて便利な世の中!

普通手や特殊手、足について簡潔かつ詳しく、ただし図はシンプルすぎてちょっと抽象的。とはいえ知らない手が多くかなり燃えました。

尺八手って何!忍術手?琵琶手?超見たい!

とにもかくにも甘利氏から「これ”つかみ手”やなくて”かきつばた”…に似てるけどちょっと違う、”たこつかみ”では絶対ないんですけど指のまとまりがあんまないタイプちゅうか…」と言われちんぷんかんぷんだった分類がスッキリし、その辺りの表現や流れを自然に修正できたので、本当にありがたい本(&国立国会図書館のシステム)でございます。

文楽人形の手や足に魅せられた方はぜひご覧くださいませ!

ちな来週5/9(金)から始まる文楽東京公演第三部『平家女護島』に出てくる俊寛は特殊手及び特殊足の持ち主ですよ奥さん!

ちゃんと名前もついてまして、「景清手」「景清足」ですってよ!初演が『嬢八丈日向島』景清やからですってよ!

やつれた風に筋を浮かせて彫った手足に縮緬生地を張り付けて、長年の島流しで荒れた肌を表現しているのだとか。この手を使う人形は、頭も縮緬生地張ってるて書いてましたけどほんまに?そこまで観れてませんけど!?

というわけで今回初めて双眼鏡持って第三部を観に行こうと思っております。

なんか今公演の第三部は夜7時開演で1時間半くらいが5千円(一部と二部は3時間半で9千円)なので、お忙しい方や長時間はちょっと億劫な方におススメです。

仕事帰りにぜひ特殊手足チェケラーしてみてくださいな。

それまでに公開できるよう、ちまちま進めてまいりますー